|

|

Garshin.Ru |

|

|

–Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ—Л |

|

|

–Я–Є—И–Є—В–µ |

|

|

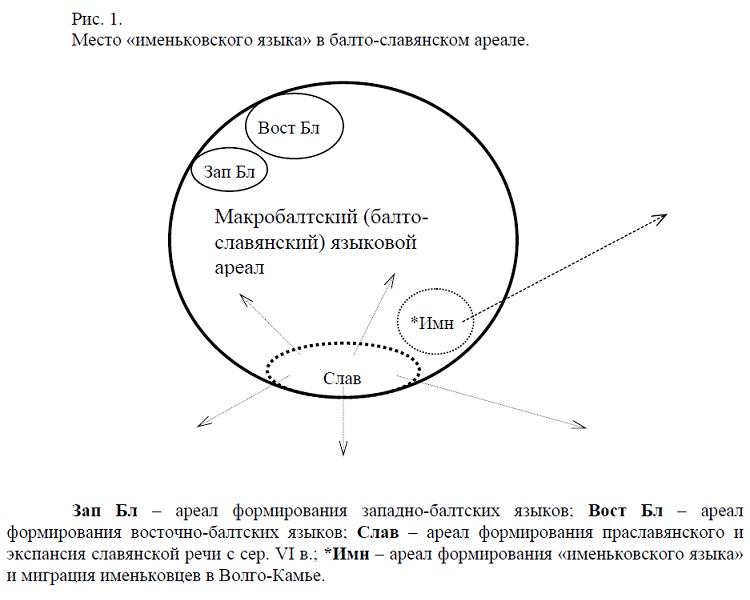

–Ч–і–µ—Б—М –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –Њ –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л–і–µ–ї—П–µ–Љ—Л—Е –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В—П—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ–Њ-–±–∞–ї—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞ —Б –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ—Г—В–Њ—З–љ—С–љ–љ—Л–Љ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –≤ –љ—С–Љ.

–†–∞–Ј–і–µ–ї—Л —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л:

–Ь–µ—Б—В–Њ –Є–Љ–µ–љ—М–Ї–Њ–≤—Ж–µ–≤ –≤ –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ-—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–µ.

–Т IVвАУVII –≤–≤. –Њ—В –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–∞ —А. –Ш–Ї (–ї–µ–≤—Л–є –њ—А–Є—В–Њ–Ї –љ–Є–ґ–љ–µ–є –Ъ–∞–Љ—Л) –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –і–Њ —А.–°—Г—А—Л –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–µ –Є –Њ—В –љ–Є–Ј–Њ–≤—М–µ–≤ —А—А. –Т—П—В–Ї–∞ –Є –Ъ–Њ–Ї—И–∞–≥–∞ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ –і–Њ –°–∞–Љ–∞—А—Б–Ї–Њ–є –ї—Г–Ї–Є –љ–∞ —О–≥–µ –±—Л–ї–∞ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–∞ –Є–Љ–µ–љ—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–µ –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є–µ —Б –њ–Њ—Б–µ–≤–∞–Љ–Є –њ—А–Њ—Б–∞, –њ—И–µ–љ–Є—Ж—Л, –њ–Њ–ї–±—Л, —П—З–Љ–µ–љ—П, –Њ–≤—Б–∞, –≥–Њ—А–Њ—Е–∞ –Є —А–ґ–Є –≤ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–Є —Б –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–Љ —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ (–Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –Є –Љ–µ–ї–Ї–Є–є —А–Њ–≥–∞—В—Л–є —Б–Ї–Њ—В, —Б–≤–Є–љ—М–Є, –ї–Њ—И–∞–і–Є), —Г–Ї—А–µ–њ–ї—С–љ–љ—Л–µ –≥–Њ—А–Њ–і–Є—Й–∞ —Б –≥—А—Г–њ–њ–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –љ–Є—Е —Б–µ–ї–Є—Й–∞–Љ–Є —Б –Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞–Љ–Є —Б—А—Г–±–љ—Л—Е –њ–Њ–ї—Г–Ј–µ–Љ–ї—П–љ–Њ–Ї, –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—А—П–і вАУ –Ї—А–µ–Љ–∞—Ж–Є—П –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–љ–Ї–Њ–≤ –Є —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А—П. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –≤—А–µ–Љ—П –Є —А–∞–є–Њ–љ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–Љ–µ–љ—М–Ї–Њ–≤—Ж–µ–≤ —Б —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Т–Њ–ї–≥–Њ-–Ъ–∞–Љ—М—П —В–Њ—З–љ–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А—Г–µ–Љ—Л–Љ –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А–∞–Љ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–∞ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–ї—В–Њ-—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ —Б —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –≤ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Љ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–є –Є–Љ–µ–љ—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л IV-VII –≤–µ–Ї–Њ–≤ –°—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Я–Њ–≤–Њ–ї–ґ—М—П вАУ –Э–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Я—А–Є–Ї–∞–Љ—М—П –Є–Ј –±–∞–ї—В–Њ-—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞ –Т. –Т. –Э–∞–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Г –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —А—П–і —Б–ї–Њ–≤ –≤ —П–Ј—Л–Ї–∞—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Т–Њ–ї–≥–Њ-–Ъ–∞–Љ—М—П –Є –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤ –њ–µ—А–Љ—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Є–Ј –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –±–∞–ї—В–Њ-—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ, —Б—Г–і—П –њ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А—Г —Н—В–Є—Е –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М —П–Ј—Л–Ї —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–є –Є–Љ–µ–љ—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л (–і–∞–ї–µ–µ вАУ –њ—А–Њ—Б—В–Њ ¬Ђ–Є–Љ–µ–љ—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї¬ї) [–Э–∞–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е 1996; NapolвАЩskich 1996]. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —П–Ј—Л–Ї–∞-–Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ —Н—В–Є—Е –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –µ–≥–Њ –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М –Ї –њ—А–∞—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г, –Њ–љ –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–њ—А–Њ—В–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–є¬ї. –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –±–∞–ї—В–Њ-—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ (–Љ–∞–Ї—А–Њ–±–∞–ї—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ) —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞ –Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–ї–∞–≤—П–љ –љ–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є, –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –Є–Ј–Њ–≥–ї–Њ—Б—Б—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—В—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —А–µ—З—М –њ—А—П–Љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ, –љ–Њ –Є —А–µ—З—М —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б –љ–Є–Љ–Є –±–∞–ї—В–Њ-—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е (–±–∞–ї—В—Б–Ї–Є—Е) –≥—А—Г–њ–њ, –Њ —П–Ј—Л–Ї–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е, –љ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤—И–Є—Е –ґ–Є–≤—Л—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤-–њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤, –Љ—Л –љ–µ –Є–Љ–µ–µ–Љ –Є –µ–і–≤–∞ –ї–Є –±—Г–і–µ–Љ –Є–Љ–µ—В—М –Ї–Њ–≥–і–∞-–ї–Є–±–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П–µ–Љ–Њ–є –≤ —Г—А–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є [–•–µ–ї–Є–Љ—Б–Ї–Є–є 1989: 5; –Э–∞–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е 1997–∞: 113] —В–∞–Ї–Є–µ –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М ¬Ђ–њ–∞—А–∞—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є¬ї. –Ъ–∞–Ї –Њ–±—Й–Є–є –Њ–±–ї–Є–Ї —Н—В–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, —В–∞–Ї –Є —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є —Б –њ—И–µ–≤–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є —З–µ—А–љ—П—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤ –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–µ –Є–Љ–µ–љ—М–Ї–Њ–≤—Ж–µ–≤ —Б –Ј–∞–њ–∞–і–∞, –Є–Ј –Я–Њ–і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—М—П, –Њ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–Љ–µ–љ—М–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ї –Ї—А—Г–≥—Г –њ–Њ—Б—В–Ј–∞—А—Г–±–Є–љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л [–Ь–∞—В–≤–µ–µ–≤–∞ 1981; –°–µ–і–Њ–≤ 1994]. [–Ґ–Њ –µ—Б—В—М, –Є–Љ–µ–љ—М–Ї–Њ–≤—Ж—Л - —Н—В–Њ –Є –µ—Б—В—М –Љ–Є–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥—Г "–і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –±–∞–ї—В—Л" (—Б–Љ. –љ–Є–ґ–љ).] |

–Ф–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –±–∞–ї—В—Л вАФ –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞, –љ–∞—Б–µ–ї—П–≤—И–Є–µ –≤ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ –Ф–љ–µ–њ—А–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–∞–Љ–Є –Т–Є—Б–ї—Л –Є –Т–Њ–ї–≥–Є –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ (I —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н. вАФ I —В—Л—Б. –љ.—Н.). –Ф–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –±–∞–ї—В—Л —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Б—Г–±—Б—В—А–∞—В–µ. –Т –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П—Е —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –Є–Љ—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є –і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –±–∞–ї—В–Њ–≤ вАФ –≥–Њ–ї—П–і—М [–≥–∞–ї–Є–љ–і—Л]. –Ю–љ–Є —П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —В–∞–Ї–Є—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –Ї–∞–Ї —В—Г—И–µ–Љ–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ-–±–∞–љ—Ж–µ—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П, –Ї–Њ–ї–Њ—З–Є–љ—Б–Ї–∞—П, –Љ–Њ—Й–Є–љ—Б–Ї–∞—П –Є —О—Е–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П.

–У–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–љ–µ–њ—А–ЊћБ–≤—Б–Ї–Њ-–ЊћБ–Ї—Б–Ї–Є–є —П–Ј—ЛћБ–Ї (–≤–Њ—Б—В–ЊћБ—З–љ–Њ-–њ–µ—А–Є—Д–µ—А–ЄћБ–є–љ—Л–є –±–∞–ї—В—Б–Ї–Є–є, –і–љ–µ–њ—А–ЊћБ–≤—Б–Ї–Њ-–±–∞–ї—В–ЄћБ–є—Б–Ї–Є–є) вАФ –Њ–і–Є–љ –Є–ї–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤, —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–Є–Ї–Є. –Ч–∞–љ–Є–Љ–∞–ї —А–∞–є–Њ–љ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–Њ–≤ –≤–µ—А—Е–љ–Є—Е –Ф–љ–µ–њ—А–∞, –Ф–µ—Б–љ—Л, –≤–µ—А—Е–Њ–≤—М–µ–≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Ф–≤–Є–љ—Л, –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–є –Ю–Ї–Є, –°–µ–є–Љ–∞ (—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Є—П, –Ј–∞–њ–∞–і–љ–∞—П –†–Њ—Б—Б–Є—П, —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —Б–µ–≤–µ—А–љ–∞—П –£–Ї—А–∞–Є–љ–∞).

–Я–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Є –і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –±–∞–ї—В—Л –±—Л–ї–Є —П–Ј—Л—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ—П–ї–Є—Б—М —Б—В–Њ–ї–±–∞–Љ —Б –Љ–µ–і–≤–µ–ґ—М–Є–Љ–Є –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –±–∞–ї—В–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–Љ –Ї—Г–ї—М—В–Њ–Љ –Т–µ–ї–µ—Б–∞-–Т—П–ї—М–љ–∞—Б–∞.

–Э–∞—З–Є–љ–∞—П —Б VIII –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ –Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞—В—М —Б–ї–∞–≤—П–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Е –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –∞—Б—Б–Є–Љ–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є. –Т –≤–µ—А—Е–Њ–≤—М–µ –Ф–љ–µ–њ—А–∞ —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –±—Л–ї –Ј–∞–≤–µ—А—И—С–љ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ X –≤–µ–Ї–µ. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —В–µ–Њ—А–Є—П–Љ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г—З—С–љ—Л—Е, –±–∞–ї—В—Л —Г—Е–Њ–і—П –Њ—В —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–Є–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і. [–Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —Б–ї–∞–≤—П–љ–µ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –Њ—В –Ф–љ–µ–њ—А–∞, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥–µ, –≥–і–µ –ґ–Є–ї–Є "–Є–Љ–µ–љ—М–Ї–Њ–≤—Ж—Л"? –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ, –њ–Њ–і –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–∞—А–Љ–∞—В–Њ–≤ —Б–∞–Љ–Є –≤—Л—В–µ—Б–љ–Є–ї–Є –±–∞–ї—В–Њ–≤ —Б –Ф–љ–µ–њ—А–∞ –љ–∞ –С–∞–ї—В–Є–Ї—Г?]

–Я–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ —В–µ–Њ—А–Є—П–Љ, –і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –±–∞–ї—В—Л –Ї—А–Є–≤—Л (–Ї—А–Є–≤–Є—З–Є) –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ —Б–ї–∞–≤—П–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ —П–Ј—Л–Ї—Г. –Ю –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –±–∞–ї—В–Њ–≤ –≤ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–µ –Ф–љ–µ–њ—А–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Є–і—А–Њ–љ–Є–Љ—Л, –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Є –Є –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Є–є —Б—Г–±—Б—В—А–∞—В –≤ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ. –Я—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —Б–ї–∞–≤—П–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –±–∞–ї—В–Њ–≤ –Ј–∞–љ—П–ї –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –Є –љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ X –≤–µ–Ї–µ, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –≤ XX –≤–µ–Ї–µ –≤ –±–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ –∞–≤—В–Њ—Е—В–Њ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –і–Њ 30% —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –±–∞–ї—В—Б–Ї–∞—П –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–∞.

–Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–Ј–∞—А—Г–±–Є–љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–µ–є, —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –Ј–∞—А—Г–±–Є–љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –Є–Ј –°—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Я–Њ–і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—М—П –≤ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є, –≤ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –±—Л–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М —Н—В–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞ –љ–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —А–∞–љ–љ–Є—Е —Б–ї–∞–≤—П–љ, –∞ –Ї–∞–Ї –Њ—Б–Њ–±—Г—О –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї—Г—О –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї—Г. –†–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–Є –Т. –Т. –°–µ–і–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В, —З—В–Њ —Н—В–∞ –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є, —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–≤—И–µ–є –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ—Л–є –њ–Њ—Е–Њ–і –Њ—В —О–ґ–љ—Л—Е –±–µ—А–µ–≥–Њ–≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –≤ –Љ–µ–ґ–і—Г—А–µ—З—М–µ –Ф–љ–µ—Б—В—А–∞ –Є –°—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Ф–љ–µ–њ—А–∞ –Є –і–∞–ї–µ–µ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї, –≤ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ –Т–µ—А—Е–љ–µ–є –Ю–Ї–Є. –Я–Њ –Т. –Т. –°–µ–і–Њ–≤—Г, –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞–Љ–Є –Ј–∞—А—Г–±–Є–љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –љ–µ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–µ —А–∞–љ–љ–µ—Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞ –њ–Њ–і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л, –∞ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –Љ–Њ—Й–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞, –ґ–Є–≤—И–Є–µ –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ I —В—Л—Б. –љ. —Н. –њ–Њ –Т–µ—А—Е–љ–µ–є –Ю–Ї–µ –Є –µ–µ –њ—А–Є—В–Њ–Ї–∞–Љ. –≠—В–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–Є –±–∞–ї—В–∞–Љ–Є, –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Є—Е –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–Њ–є. –Ю–± —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Є—Е –і–Њ–Љ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ–∞—П –Њ–±—А—П–і–љ–Њ—Б—В—М, —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Є—П, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –≤–µ—Й–Є, –Є–љ–Ї—А—Г—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Ж–≤–µ—В–љ–Њ–є —Н–Љ–∞–ї—М—О. –Э–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –њ—А—П–Љ—Л—Е –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г –Ј–∞—А—Г–±–Є–љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –Є –≤–µ—А—Е–љ–µ–Њ–Ї—Б–Ї–Є–Љ–Є –±–∞–ї—В–∞–Љ–Є –≤ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–µ –љ–µ –≤—Л—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П. –≠—В–Є –±—Л–ї–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ, —Е–Њ—В—П –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —Б–Њ—Б–µ–і—П–Љ–Є.

.jpg)

–°–∞—А–Љ–∞—В—Б–Ї–Њ–µ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –±–∞–ї—В(–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ)—Б–Ї–Є–є –Љ–∞—Б—Б–Є–≤ –Є —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–∞—А–Љ–∞—В–∞–Љ–Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞—А—Г–±–Є–љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П–Љ –Ј–∞—А—Г–±–Є–љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А –Є —Б–Њ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї—Б—П —А—П–і –ї–Њ–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А. –Ч–∞—А—Г–±–Є–љ–µ—Ж–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞—Б—Б–µ –±–µ–ґ–∞–ї–Њ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї вАФ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б—В–µ–Ї–∞–µ—В—Б—П –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Б–њ–∞—Б–∞—П—Б—М –≤ –Я–Њ–і—Б–µ–љ—М–µ, –љ–∞ –С—А—П–љ—Й–Є–љ–µ, –≤ –Я–Њ—Б–µ–є–Љ—М–µ, –≤ –≤–µ—А—Е–Њ–≤—М—П—Е –°—Г–ї—Л –Є –Я—Б–ї–∞, –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В –≤–µ—А—Е–Њ–≤—М–µ–≤ –Ф–Њ–љ–∞ –Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –і–∞–ґ–µ –°–∞–Љ–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Я–Њ–≤–Њ–ї–ґ—М—П (–©—Г–Ї–Є–љ 2005: 68). –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ —Б–∞—А–Љ–∞—В–∞–Љ–Є –Ј–∞—А—Г–±–Є–љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л (—Б–µ—А. I –≤. –љ.—Н.) –Є ¬Ђ–≤–Ј—А—Л–≤¬ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ—В –Т–µ—А—Е–љ–µ–≥–Њ –Я–Њ–і–љ–µ—Б—В—А–Њ–≤—М—П –і–Њ –Я–Њ–і–µ—Б–µ–љ—М—П, –≤–µ—А—Е–Њ–≤–Є–є –Я—Б–ї–∞ –Є –°–µ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ф–Њ–љ—Ж–∞ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї —В–Њ–ї—З–Ї–Њ–Љ –Ї –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –±–∞–ї—В—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ—С–љ —О—Е–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Є –і–љ–µ–њ—А–Њ-–і–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А –Є —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї, –Ї –≤–µ—А—Е–Њ–≤—М—П–Љ –Ф–љ–µ–њ—А–∞ –Є –Т–Њ–ї–≥–Є, –≤ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Ф–≤–Є–љ—Л, –љ–∞ –≤–µ—А—Е–љ—О—О –Ю–Ї—Г –Є –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –Т–Њ–ї–≥–Њ-–Ю–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г—А–µ—З—М—П (–©—Г–Ї–Є–љ 1994: 237). –Р–≤—В–Њ—А "–Ъ—Г—А–≥–∞–љ–љ–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л" —Н–Ї—Б–њ–∞–љ—Б–Є–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –Ь. –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є –Ј–∞—А—Г–±–Є–љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–µ–є –љ–∞—А—Г—И–Є–ї–Є —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –±–∞–ї—В–Њ–≤ –≤ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ –Ф–љ–µ–њ—А–∞ –Є –Ј–∞–љ—П–ї–Є –Ј–µ–Љ–ї–Є –Љ–Є–ї–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ—С–љ (–љ–µ–≤—А—Л –У–µ—А–Њ–і–Њ—В–∞), —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤–і–Њ–ї—М –Я—А–Є–њ—П—В–Є, –≤ –≤–µ—А—Е–Њ–≤—М—П—Е –Ф–љ–µ–њ—А–∞ –Є –µ–≥–Њ –њ—А–Є—В–Њ–Ї–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞—Б–µ–ї—С–љ–љ—Л–µ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –≥–ї–∞–і–Ї–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є —О–ґ–љ—Л–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є (–У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б 2004: 111). –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ, –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ —Н—А –±–∞–ї—В—Б–Ї–Є–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —А–∞—Б–Ї–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –Њ—В —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–Є –і–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г—А–µ—З—М—П –Ю–Ї–Є –Є –Т–Њ–ї–≥–Є –Є –≤–µ—А—Е–Њ–≤–Є–є –Ф–µ—Б–љ—Л –Є –°–µ–є–Љ–∞. –Ш–Љ –Њ—В–≤–Њ–і–Є—В—Б—П —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є ¬Ђ—З–µ—В–≤—С—А—В—Л–є¬ї –Љ–Є—А –∞–љ—В–Є—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –≤ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–∞ –Ь.–С. –©—Г–Ї–Є–љ–∞. –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ - —Н—В–Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–±–∞–ї—В—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г—А–≥–∞–љ–Њ–≤ (–њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ - –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–±–∞–ї—В—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞), –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —И—В—А–Є—Е–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є, –Љ–Є–ї–Њ–≥—А–∞–і—Б–Ї–∞—П, –і–љ–µ–њ—А–Њ-–і–≤–Є–љ—Б–Ї–∞—П (–Ј–∞—В–µ–Љ –Њ–љ–∞ –њ–µ—А–µ—В–µ–Ї–∞–µ—В –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ- –Є –і–∞–ї–µ–µ - –≤–µ—А—Е–љ–µ—В—Г—И–µ–Љ–ї–Є–љ—Б–Ї—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г), —О—Е–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П. –І–µ—В–≤—С—А—В—Л–є ¬Ђ–Љ–Є—А¬ї –љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –љ–Є –Є–Ј–Њ—Й—А—С–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Д–Њ—А–Љ, –љ–Є –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–Њ–Љ –∞—Б—Б–Њ—А—В–Є–Љ–µ–љ—В–∞. –≠—В–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В—Л –≥—А—Г–±–Њ –≤—Л–ї–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤—А—Г—З–љ—Г—О —Б–ї–∞–±–Њ–њ—А–Њ—Д–Є–ї–Є-—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –±–∞–љ–Ї–Њ–≤–Є–і–љ—Л—Е –≥–Њ—А—И–Ї–Њ–≤. –Т—Б–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л - ¬Ђ–≥–Њ—А—И–µ—З–љ—Л–µ¬ї (–©—Г–Ї–Є–љ 1994: 21). –Т—Б–µ —Н—В–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ј–Њ–љ–µ –±–∞–ї—В—Б–Ї–Њ–є —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–Є–Ї–Є, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Є—Е –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є –љ–∞ –±–∞–ї—В—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е: –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–±–∞–ї—В—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г—А–≥–∞–љ–Њ–≤ - –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–±–∞–ї—В—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ - –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–±–∞–ї—В—Б–Ї–Є—Е (–©—Г–Ї–Є–љ 1994: 22). –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Б–Љ–µ—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–Ј–∞—А—Г–±–Є–љ–µ—Ж–Ї–Є—Е –≥—А—Г–њ–њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П (–Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ —Б–∞—А–Љ–∞—В–Њ–≤) —Б –Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є –і—А–µ–≤–љ–µ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –±–∞–ї—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є, —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ —З–∞—Б—В–Є –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ—С–љ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞ —П–Ј—Л–Ї–∞—Е, –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є—Е –љ–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—Л –њ—А–∞—Б–ї–∞–≤—П–љ, –Љ–Є–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ –ї–µ—Б–љ—Г—О –Ј–Њ–љ—Г –Х–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —А–∞–≤–љ–Є–љ—Л –≤ —Б–µ—А. - 2-–є –њ–Њ–ї. I —В—Л—Б. –љ.—Н. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–∞ –ї–µ—Б–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-–Х—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —А–∞–≤–љ–Є–љ—Л –љ–∞—Б–ї–∞–і–Є—В—М—Б—П —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–∞ –Ј–∞—А—Г–±–Є–љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –Ї–∞–Ї –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –љ–Њ–≤–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Б —О–ґ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–У–Њ—В—Б–Ї–Є–є –≤–Ј—А—Л–≤¬ї. –У–∞–ї–Є–љ–і—Л - –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —В–µ—Е –њ–ї–µ–Љ—С–љ, —З—В–Њ —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –≤ –≤–Њ–є–љ–∞—Е III - V –≤–≤. (–≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤) –Є –њ–µ—А–µ–Ї—А–Њ–є–Ї–µ –Ї–∞—А—В—Л —В–Њ–≥–і–∞—И–љ–µ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л, –∞ –Є—Е —З–∞—Б—В—М –њ—А–Њ–і–≤–Є–љ—Г–ї–∞—Б—М –Њ—В —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤ —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Я—А—Г—Б—Б–Є–Є –і–Њ —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е –њ–Њ–і—Б—В—Г–њ–Њ–≤ –Ъ–∞—А–њ–∞—В –Є –°—Г–і–µ—В–Њ–≤, –∞ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ - —Б –≤–µ–Ј–Є–≥–Њ—В–∞–Љ–Є - –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Я–Є—А–µ–љ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ-–Њ–≤–∞. –Ф—А—Г–≥–∞—П —З–∞—Б—В—М –≥–∞–ї–Є–љ–і–Њ–≤ —Г—И–ї–∞ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї, –≤ –Я–Њ–Њ—З—М–µ, –≥–і–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —Б—В–∞–ї–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞, –Ї–∞–Ї –Ї–Њ–ї–і—Л –Є –≥–Њ–ї—П–і—М. |

–Т–Ј—П—В–Њ, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –Є–Ј –Њ–љ–ї–∞–є–љ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–Є –Є–Љ–µ–љ–Є –Т.–Х.–Х—А–µ–Љ–µ–љ–Ї–Њ –≤–µ–±-–њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П.–†—Г, —А–∞–Ј–і–µ–ї –Ф—А–µ–≤–љ–Є–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞: –С–∞–ї—В—Л.