|

|

Garshin.Ru |

|

|

Лексиконы |

|

|

Пишите |

|

|

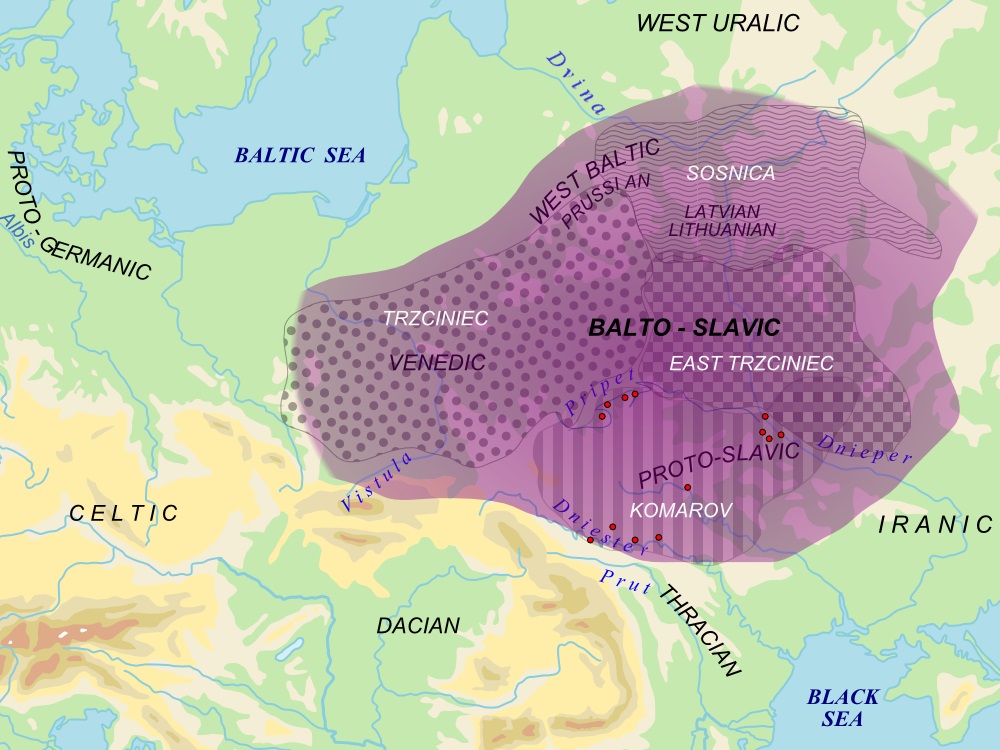

Праславяне и праславянский язык выделились из древнейшей, индоевропейской среды, по одному из мнений, независимо от балтийской языковой общности. По другому мнению - из балто-славянской языковой общности. Когда это произошло, мы пока не знаем (на этот счет высказываются взаимоисключающие предположения). Во всяком случае, в первом тысячелетии до н. э, праславяне уже существовали: развитая структура праславянского языка (который назывеют также общеславянским), какой она представляется в современных исследованиях, могла сложиться только в течение продолжительного времени. Тем не менее, научными методами сравнительно-исторического языкознания, язык этот достаточно хорошо изучен. Языковеды сходятся на том, что временем существования общеславянского языка следует считать период с середины 2 тыс. до н.э. (ок. 1500 г. до н.э.) [время возникновения лужицкой культуры и начало пока загадочного кризиса бронзового века, эпически зафиксированного в Троянской войне] приблизительно до 5 в.н.э., когда начинается период миграций славян и их разделения на три большие языковые ветви: восточную, западную и южную. Таким образом, этот общеславянский язык просуществовал не менее двух тысячелетий. |

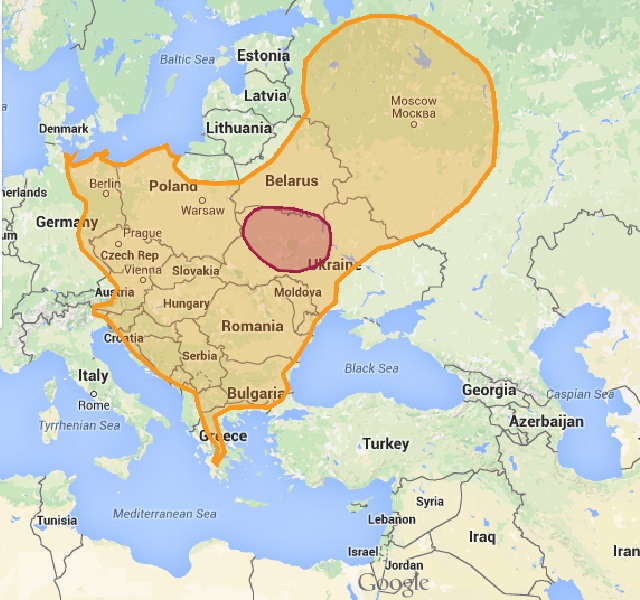

Где был первоначальный очаг выделения протославян из праиндоевропейского населения (славянская прародина)? По этому вопросу нет единодушия. Из многих гипотез наиболее распространенными оказались две:

Коротко обе гипотезы называются среднеднепровской и висло-одерской. В спорах между сторонниками этих гипотез принимают участие историки, лингвисты, археологи, специалисты других областей знания. Вопрос остается нерешенным. Однако, если придать большое значение показаниям тех слоев архаической лексики, которые обозначают специфику природных условий определенной местности (названия особенностей ландшафта, растений и животных), получается, что древнейшие наши предки не проживали в степях, в горах, у моря, что особенности их природных условий характерны для среднего Поднепровья и прилегающих к нему с запада областей. Противники этой концепции считают, что первоначальные названия особенностей ландшафта, растений и животных за длительную историю славян могли неоднократно изменить свои значения, поэтому лексический материал для реконструкций ненадежен и не должен учитываться. И вообще лексика слишком текуча в своем развитии, и ее не следует учитывать при характеристике истории языков и диалектов. |

Другие выделяют 4 основных локализаций прародины славян, включая 2 вышесказанные (перечислены с запада на восток):

Данные лексики говорят о том, что праславяне не жили на берегу моря, поскольку в праславянском практически отсутствует терминология, связанная с мореплаванием, кораблестроением, морским рыболовством и морской торговлей. Праславяне также не могли жить на территории Янтарного пути, поскольку слово «янтарь» во всех славянских языках является заимствованием (из литовского, немецкого или турецкого). Все эти данные говорят не в пользу «автохтонной» гипотезы.

Ученые Ф. Славский и Л. Мошинский датируют период балто-славянской общности около 2000—1500 гг. до н. э. После 1500 года до н. э. (коллапс бронзового века) начинается история собственно праславянского языка. Ф. Славский связывает начало диалектной дифференциации праславянского языка с началом больших миграций славян в V веке. Л. Мошинский датирует временем славянской экспансии на Балканский полуостров и формирования западной, южной и восточной групп славянских языков конец существования праславянского языка.

Возможно (как и в индоевропейской проблеме) все эти "прародины" - разные локальные этапы расселения славян. Попробуем их сгруппировать по эпохам. Итак, предполагаемые прародины разных исторических стадий образования славянского народа:

А языковед А.А. Шахматов считал, что первой прародиной славян было Балтийское побережье (нижнее течение Немана и Западной Двины), второй прародиной - бассейн Вислы, а третьей - бассейн Дуная, Прута и Днестра. [Т.е., по гипотезе Шахматова, предки славян проделали примерно тот же путь, что много позже (через 10-15 столетий?) повторили готы.]

Разделы страницы об этногенезе славян и глоттогенезе праславянского языка:

Этапы истории древних славян и их языка (II тыс. до н.э. - I тыс. н.э.):

|

Археологические культуры ранних славян (II тыс. до н.э. - I тыс. н.э.):

|

Также смотрите историю восточных славян, славянскую мифологию и древнеславянскую ономастику, включая географические наименования, данные древними славянами.

|

|

|

Не исключено, что можно поставить условное равенство между понятиями: протославянский диалект индоевропейского праязыка = протославянский диалект балто-славянского языка = прабалто-славянский язык = древнейший пруский язык.

Западнобалканские индоевропейские племена - иллирийцы - простирались довольно далеко на Север - до Силезии, временами - до Балтийского моря. Концом II тыс. до н.э. датируют их перемещение (обратное?) к Югу. Возможно, что это как-то сказалось и на уходе италийских племен в Италию из относительно более северных мест в Центре Европы. Наверное, именно северные иллирийцы, или иллиро-венеты, причастны к созданию лужицкой культуры. Именно эти [иллиро-венетские?] племена с такой особой лексикой, как *delm- 'овца' (апеллятивно сохранилось в албанском, а в ономастике - Dalmatia и близкие от собственно Далмации на юге до следов в Восточной Германии), *daksa 'море' (от Эпира на юге и Адриатики до следов в Германии и Чехии), племенными названиями типа Liccavici (сохранилось до средневековья на западнопольских землях), местными и водными названиями типа *arson-, *serm-, *tara, оставили следы так называемого третьего этноса на позднейшей границе германцев и славян. [Может, из этого очага вышли и тохары?] Ясно одно, что носителями лужицкой культуры не были ни кельтские, ни италийские племена. Ввиду присутствия северных иллирийцев (венетов) в роли упомянутого пограничного "третьего этноса" их участие одновременно в славянском этнообразовании трудно вообразимо [почему? - часть смешалась с балтами и образовала славян]. Еще менее реален "лужицкий" суперстрат иной этнической принадлежности (например, италийской), принимаемый некоторыми учеными для объяснения славянского этногенеза; поскольку уже во II тысячелетии вероятно продвижение италийских племен из Центральной Европы в Италию [глупый аргумент - часть могла остаться; не знаю, кто автор этих умнозаключений, но у него проблемы с логикой]. Начиная с Лер-Сплавинского, существует теория этногенеза славян как результата наслаивания этих загадочных археологических "лужичан" на протобалтов. Лингвистически здесь многое спорно, вплоть до позиции самого балтийского (не центральная, а, видимо, относительно периферийная ветвь). Чистота и бессубстратность балтийского мнима, ср. указание на финноугорский как древний субстрат балтийского. Противоречия протобалтийской концепции возникновения праславянского обозначились еще у Лер-Сплавинского, который указал на более тесные западно-индоевропейские связи [?] славян, чем балтов. Последующие разыскания углубили этот аспект, что вызвало необходимость "развести" балтов и славян в том, что касается их этнообразования. Таковы, в самых скупых чертах, предпосылки современной дунайской теории праистории славян. Ее обоснований - этимологических, конкретно-лингвистических - в действительности много больше, чем можно представить здесь, поэтому приходится ограничиться самыми общими и выборочными. Возражения против дунайской теории славянского этнообразования необходимо и дальше изучать, однако вряд ли прав В. В. Седов (устное высказывание), датирующий инфильтрации с Дуная на север от Карпат не древнее IV в. до н. э. и полагающий при этом, что эти инфильтрации уже застали славян на польских землях, чему там противоречит уже одно наличие неславянской индоевропейской номенклатуры (гидронимии), очевидно, более древней, чем появление на этих же землях славян. Возможно, Дунайская пародина славян существовала с конца II тысячелетия до нашей эры. Вероятно, в результате "Коллапса бронзового века", эпически связываемого с "Троянской войной", какая-то часть причерноморского населения расселилась по Дунаю (а позже заселила Карпаты откуда в конце I тысячелетия до нашей эры уже произошел легендарный "Карпатский исход" праславян). Эти мигранты, скорее всего, были "энетами" из Иллиады. Их потоки затем разделились. Одна часть ушла на юг к Адриатике (венеты). Другая дошла до Вислы (венеды). По языку они были иллирийцами или италиками. Сам этноним "иллирийцы" произошел позже от "вислурийцев" - пришельцев с Вислы. Формирование протославян в западно-балтском массиве происходило при языковом участие этих племён, чему свидетельствуют лексические заимствования из италийского. Этот район Дуная (а позднее - Карпат) стал регионом интенсивных балто-балканских языковых контактов. В этот период причерноморские кочевники (киммерийцы), возможно, не беспокоили венедов, т.к. сами хорошо "отгребали" от фракийцев с запада. |

Возможно, из-за скифских набегов вдоль Дуная, которым кочевники Причерноморья пользовались и до и после них, и который будет назван, кажется, "аварским корридором", предки славян поднялись с Дуная в Карпаты, а потом перевалили с них на север. Так образовалась "Карпатская прародина" славян, а их прямыми генетическими потомками, вероятно, являются современные русины. Пока ещё специалисты расходятся в вопросе точной локализации первоначальной территории, которую населяли славяне к концу I тысячелетия до н.э. С относительной уверенностью можно утверждать, что прародина славян находилась на востоке Центральной Европы, где-то к северу от Карпат и, менее вероятно, от их западных острогов — Судет. В этот самый первый регион своего поселения предки славян перешли как одна из нескольких этнолингвистических групп, выделившихся из нерасчлененной поздней общеиндоевропейской сообщности. Самым нижним археологическим ярусом, достоверно связываемым со славянами является культура подклошевых погребений (IV – II вв. до н. э.). Сначала на балийском побережье в северной части ареала лужицкой культуры появилась поморская культура, которая затем стала распространяться на юги юго-восток по территории лужицкой. В долине Вислы обе эти культуры смешались и появилась культура подклошевых погребений. Польские археологи и лужицкую культуру считают славянской. |

В течении VI и VII вв. волны славянского расселения хлынули [из-за или благодаря нашествия авар?] на бОльшую часть Балканского полуострова, включая Грецию, где славяне составили в ту пору значительный (если не доминирующий) элемент, в том числе в ее южной части, Пелопоннесе. Постепенная реэллинизация Греции, проводимая византийской администрацией, феодалами, могущественными городами и влиятельными монастырями, была начата в VII в. и продолжалась примерно 6 веков [до падения Константинополя?].

Подунавье можно рассматривать как место образования протославянского диалекта языка праиндоевропейцев . И диалект этот (пруссо-славянский?) отделился от балто-славянской общности, вероятно, при миграции его носителей с верховьев Дуная вниз по течению реки. Арийцы-ямники распространялись также по Дунаю вверх и повлияли на непоследовательную сатэмизацию придунайских индоевропейских диалектов - праалбанского (иллирийского?) и балто-славянского).

Что интересно, в приведённым ниже списке 2 последние культуры находятся довольно далеко от второй прародины - аж на Волге, в ареале обитания финно-угорских племён.

Многие археологи связывают возникновение славян [точнее, образование праславянского языка из протославянского диалекта поздней стадии индоевропейского праязыка] с появлением лужицкой культуры - археологической культуры железного века, которая образовалась около 1200 г. до н.э. [фактически сразу после падения Трои]. Есть мнение, что лужицкую культуру основали иллирийцы, мигрировавшие в 13 столетии до н.э. с севера на юг [что, возможно, и привело к самой Троянской войне, нашествиям "народов моря", последующему переселению македонцев и дорийцев]. Сами иллирийцы именовались раньше вислурийцами, т.к. жили на Висле [Не от них ли произошли польские венеты и итальянские венеды?].

А ряд лингвистов считает, что славянский праязык (вернее, протославянский диалект) отделился от западно-балтских языков (куда входил ныне мёртвый прусский язык) тоже именно около 1200 г. до н.э., то есть одновременно [и однотерриториально] с возникновением лужицкой культуры.

Сама лужицкая культура прекратила существование в VIII в. до н.э. Она понесла колоссальный урон из-за внешнего вторжения неизвестного народа. Есть предположение, что это было нашествие киммерийцев, которых именно в этот период из степей Причерноморья прогнали скифы. Вероятно, с этого времени и началось длительное противостояние Леса и Степи, славян-земледельцев и кочевых племён.

Как гибель лужицкой культуры отразилась на языке древних славян? Возможно, именно тогда наступила фаза перехода протославянского диалекта в общеславянский праязык (праславянский язык), а сам язык вобрал множество иранизмов из киммерийского и скифского языков.

Если мы в своем поиске начнем углубляться в века, предшествующие оформлению Киевской Руси, то найдем искомое соответствие области Руси с определенным археологическим ареалом только в VI в. н. э. И это не случайно, так как именно в середине VI в. сирийский автор упоминает "народ рос (рус)", живший где-то северо-западнее приазовских амазонок, т. е. на среднем Днепре (Дьяконов А. П, Известия Псевдо-Захарии о древних славянах // ВДИ, 1939, № 4, с. 84-87.). К этому же VI в. возводит историю Киевской Руси и летописец Нестор, рассказывая о поездке славянского князя Кия в Константинополь к византийскому императору, в котором естественнее всего видеть Юстиниана (526-565 гг.) или Анастасия (498-518 гг.). Четверть века тому назад археологи знали достоверно славянские памятники лишь VIII-IX вв — древности типа Луки-Райковецкой к западу от Днепра и роменско-борщевскую культуру на его левобережье (Гончаров 1950; Гончаров 1963; Ляпушкин 1958; Ляпушкин 1968). Оба археологических единства непосредственно предшествовали культуре Киевской Руси и перерастали в нее. [Да, и в разговорах о славиниях - раннеполитических племенных объединениях восточных славян - их датируют с X века. Получаем "тёмных" 500 лет между V и X веками в истории восточных славян до образования Руси.] Предшествующей была лишь черняховская культура [готская или славяно-готская?] III-IV вв. [А какая в V-VII - "русская"? Значит, истоки россов как раз и находятся в этом "тёмном" полтысячелетии!] Скептики, представленные в основном ленинградской школой, могли сомневаться, указывая 1) на хронологический разрыв между черняховской культурой и достоверно славянскими памятниками, 2) на совпадение времени существования черняховской культуры с пребыванием в Причерноморье готов. Черняховской предшествовала зарубинецкая рубежа эр [а какая культура была в первые 300 лет нашей эры до гуннов - сарматский вариант Дикого поля?]; далее [вглубь веков] следовала скифская “зольничная” культура V-III вв. до н.э., затем — предскифские чернолесская и белогрудовская [после ТВ?], наконец — тшинецко-комаровская эпохи бронзы [до ТВ]. Это был южный, или украинский путь ретроспективного поиска. Славянам VIII — IX вв. на территории Польши предшествовали пшеворская и оксывская культуры II в. до н.э. — IV в. н.э., объединяемые тогда зачастую под термином культуры венедской, перед этим была поморская культура IV-III вв. до н.э. и, наконец, лужицкая [после ТВ?], уходящая корнями в эпоху бронзы. |

Черняховская культура возникла не во II в. н.э., а не ранее 20-60-х годов III века (Щукин 1976; Szczukin 1981; Гороховский 1989; Шаров 1992), и не черняховцы, а сарматы в середине I в. н.э. заставили носителей зарубинецкой культуры сдвинуться на север. Образованию зарубинецкой и родственной поянешть-лукашевской культур предшествовало проникновение населения губинской группы из междуречья Одера-Нейсе - группы, представляющей собой сплав поморской культуры Польши и ясторфской Германии. Ясторфские и губинские элементы обнаруживаются на ранних стадиях обеих культур. Выходцы с запада появляются в Северном Причерноморье на рубеже III-II вв. до н.э. - как раз в то время, когда письменные источники фиксируют здесь появление “бастарнов-пришельцев” [балты, германцы?]. Носители зарубинецкой культуры, очевидно, были участниками бастарнских походов на Балканы в 179-168 гг до н.э., достаточно подробно описанных Титом Ливием. Страбон, описывая ситуацию в Причерноморье на рубеже II-I вв до н.э., то есть времени расцвета зарубинецкой и поянештской культур, размещает между Истром-Дунаем и Борисфеном-Днепром “в глубине материка” две группировки бастарнов (Strabo, VII, 3,17). Никаких других культурных общностей, которые могли лучше соответствовать бастарнам Страбона, кроме Поянешть-Лукашевской и зарубинецкой, пока не выявлено. Историк В.В.Седов (1979) строит более сложную комбинацию: изначально славянской, по его мнению, является культура подклошовых погребений Мазовии - того варианта поморской культуры, где, по мысли В.В.Седова, наиболее живучи традиции предшествующей лужицкой культуры. ”Подклошовцы”, по мнению В.В.Седова, представляют особую археологическую культуру. Во II в. до н.э. на основе поморской (балтской, по мнению В.В.Седова) и подклошовой культур складывается культура пшеворская, благополучно существующая до конца II — начала III вв. н.э., когда пшеворцы продвигаются в Причерноморье и в смеси с сарматами образуют черняховскую культуру. Одновременно в Причерноморье продвигаются из Польского Поморья и носители вельбаркской культуры, готы и гепиды, но они на формирование черняховской общности существенного влияния не оказывают. После гуннского разгрома 375 года готы, интегрированные до того в славянскую или протославянскую черняховскую культуру, уходят на запад, а из черняховской культуры образуются раннеславянские пражско-корчакская и пеньковская культуры. Что касается культуры колочинской, то она, по мнению В.В.Седова и И.П.Русановой, принадлежит не славянам, а балтам. Выход из сложившегося положения В.В.Седов видит в расчленении пшеворской культуры. Западная ее часть была германской, а восточная, образовавшееся на подклошевой основе в Мазовии, — славянской. |

События, которые могли бы вызвать трансформацию киевской культуры и прочих групп, перетасовку населения, вычислить не трудно, и они охватывают достаточно длительный период, в археологическом отношении не очень ясный. Началось все, вероятно, с гуннского нашествия где-то в интервале 369-376 гг., с разгрома гуннами Германариха и Атанариха, ухода части готов за Дунай и попытки оставшихся во главе с Винитарием поднять восстание против завоевателей. Анты, по всей видимости часть венетов, в этой ситуации явно поддерживали гуннов. Затем последовало почти 80-летнее гуннское иго как над остатками остготов, так и, следует думать, над антами и венетами. Перенесение ставки Аттилы в Паннонию, скорее всего в 437 году, вызвало, возможно, отток части подчиненных готов и венетов в западном направлении, поближе к резиденции их общего правителя. Последние, быть может, представлены поселениями типа Злехов в Моравии, лепная керамика откуда удивительно напоминает киевскую. Потом последовали известные события — Каталаунское сражение, смерть Аттилы и битва народов при Недао в 454 году, после которой остатки наголову разбитых гуннов бегут в Причерноморье, а возможно, и далее на восток. Тогда же, вероятно, ушли на запад и последние остатки готов Причерноморья, опасась мести возвращающихся гуннов. [Потом было нашествие авар] |

Второй центр образования славянских народностей подробно рассматривает профессор Б. А. Рыбаков Но он хронологически отодвигает время их зарождения с железного века в раннее средневековье (VI-X вв.) [как раз, те самые "тёмные" века древнерусской истории]. Он считает, что славяне начали формироваться в рамках тишинецко-комаровской археологической группы, чье место обитания соотносится с бассейном от Одера до Днепра. Именно там у праславянских племен возник обряд трупосожжения.

Б. А. Рыбаков предлагал определять прародину праславянских племен путем объединения территорий обитания 4-х известных археологических культур: тишинецко-комаровской, раннепешеворской, зарубинецкой (2-3 в.в. до н.э. - 2 в. н.э., Днепр: бастарны = кельты-волохи?) и пражско-корчаковской. Эта группа праславянских культур:

Это, безусловно, лишь территория "ядра" праславянской народности. Например, в начале Средних веков, до образования национальных государств, славяне обитали по всей Европе, вплоть до Атлантического океана. А потом уже многие были растворены как национальное меньшинство или "нетитульная нация" в иноязычных государствах (хотя некоторое время и оставались анклавы, а лужичане - до сих пор). Так же и в древности народ формировался на ограниченной территории ("кормящем ландшафте" по Гумилёву), а его представители могли селиться далеко за его пределами.

Центром этого праславянского ядра являются Карпаты. Возможно, легендарный "Карпатский исход" связан именно с распространением праславянского языка по территории "второй прародины" славян - на северо-запад до Одера и на юго-восток до Днепра (и Дона?).

Междуречье Одера и Вислы (в римское время - Германия, сейчас - Польша) и академик В. В. Седов считал местом формирования славянских племён. Это - западная часть рассмотренной территории. В этой части жили славяне-венеды, субстратом которых, вероятно, являлись венеты. Возможно, именно под влиянием венетов (иллирийских, италийских или собственно венетских по языку) и возник в части протославянского (пруссо-славянского) диалекта "закон восходящей звучности", преобразивший лексику этой части и разделивший праславян от прапруссов (или прабалтов).

Итак, вот список раннесредневековых археологических культур, связываемые со славянским этносом (хронологически):

Далее взято из [А. Е. Супрун. ДРЕВНИЕ СЛАВЯНЕ И ИХ ПРАРОДИНА].

Во II-I тысячелетиях до н. э. на огромных территориях между Роной, Рейном и Вислой, Днестром, Дунаем, от Балтийского до Средиземного морей были распространены родственные культуры полей погребальных урн [КППУ], названные так по общему для них обычаю погребения останков сожженных покойников в урнах - глиняных сосудах, поставленных на дно могилы. Эти культуры принадлежали предкам европейских народов - кельтов, германцев, балто-славян, которые еще не были четко разделены.

Археологические материалы свидетельствуют о существовании в Центральной и Восточной Европе в период, предшествующий выходу славян на историческую арену, нескольких значительных археологических культур, часть из которых связывается со становлением славянства. На полосе от р. Варты на Западе до р. Сейм (приток Десны) на Востоке, ограниченной примерно 50-52° северной широты, археологи обнаруживают тшцинецкую (по г. Тшцинец, Польша) культуру, относящуюся к XVI-X вв. до н. э. Жили представители этой культуры в небольших неукрепленных поселениях из землянок и наземных построек, захоронения производили трупоположением, занимались животноводством, меньше - земледелием, общественное устройство было у них родовое.

Этническая принадлежность носителей тшцинецкой культуры спорна, но высказывают мысль, что они были предшественниками славян [балто-славяне или ещё германо-балты?]. В дальнейшем тшцинецкая культура вошла в состав лужицкой культуры.

Разновидностью КППУ была древняя лужицкая культура; она нашла развитие в зарубинецкой, пшеворской культурах. Лужицкая культура, названная так потому, что первые находки памятников были сделаны на территории Лужицы (где теперь живут серболужичане), - крупнейшая археологическая культура периода до нашей эры, распространенная на территории современного славянства. Она существовала в XIII/XII - IV/II вв, до н. э. на территории от Балтийского моря до Дуная за Судеты и Карпаты, от средней и верхней Эльбы (Лабы) до Волыни. Захоронение осуществлялось трупосожжением (поля погребальных урн) [т.е., не кочевники-"курганники"]. Представители этой культуры занимались земледелием (с деревянной сохой и плугом) и животноводством. Довольно развита была лепная керамика с украшениями, изготовленная без гончарного круга; она оказала влияние на соседей.

С VII-VI вв. до н. э. начали изготовлять железо. В поздний период появились богатые погребения, свидетельствующие о выделении верхушки в родовом обществе. Жилища - деревянные дома столбовой или срубной конструкций; иногда дома делали длинными, делившимися на части. Селища были открытыми, но стали появляться и окруженные рвами и земляными валами, в труднодоступных местах. Этническая принадлежность носителей лужицкой культуры вызывала дискуссии: многие ученые считают, что это были венеты, некоторые ученые считают носителей лужицкой культуры предками славян.

В VII-III вв. до н. э. на юге нынешней Белоруссии и на севере нынешней Украины, в бассейне среднего Днепра, Припяти, нижней Десны, получила распространение милоградская культура (названная так по п. Милоград в Речицком районе на Гомельщине). Жили носители этой культуры в полуземлянках и наземных домах столбовой конструкции, которые объединялись в неукрепленные, а иногда и укрепленные селища. Занимались земледелием (для чего изготовлялись железные орудия, хотя основными оставались деревянные) и животноводством. Керамические изделия лепились с круглым (полусферическим) дном, украшались орнаментом. Захоронения трупосожжением и трупоположением; имеются курганы, но есть и бескурганные могильники.

Этническая принадлежность носителей милоградской культуры дискуссионна: ее связывали с неврами, упоминаемыми Геродотом, с балтами, отмечали связь со скифской и латенской (центральноевропейской кельтской) культурой; высказывалась мысль о проявлении в милоградской культуре некоторых черт предшественников славян. Предположение о том, что милоградская культура была как бы базой зарубинецкой, не представляется достоверным; возможно, обе эти культуры некоторое время сосуществовали параллельно.

К III/II в. до н. э. - III/IV в. н. э. относится зарубинецкая культура, названная так по д. Зарубинцы на Киевщине, где В. В. Хвойко в 1899 г. обнаружил могильник. Памятники зарубинецкой культуры характеризуются бескурганными могильниками с трупосожжением; небольшие поселения, состоящие из нескольких наземных или слегка углубленных в землю жилищ, расположены нередко на возвышениях. 50% костей из остатков пищи принадлежат домашним животным, а следовательно, носители этой культуры занимались как охотой, так и скотоводством; занимались они и земледелием, выплавляли железо и изготовляли соответствующие орудия; керамика лепная (без гончарного круга).

Носителей зарубинецкой культуры часто идентифицируют со славянами, иногда с балтами, а некоторые ученые - и с другими этносами. Зарубинецкая культура охватывала территорию среднего Поднепровья: бассейны Припяти, Тетерева на западе и Десны, Сожа на востоке; на севере памятники зарубинецкой культуры находят у нынешнего Могилева, на юге - у Черкасс. Археологи отмечают влияние на зарубинецкую культуру мощной латенской культуры кельтов, распространненой во второй половине I тысячелетия до н. э. и в начале н. э. в Центральной Европе. На западе зарубинецкая культура граничила с пшеворской культурой, названной так по польскому г. Пшеворск, у которого был обнаружен могильник.

Памятники пшеворской культуры обнаруживаются в южной и центральной Польше. Они датируются II в. до н. э. - началом V в. н. э. Занимались носители пшеворской культуры земледелием (возделывали рожь) и скотоводством. Могильники бескурганные с трупосожжением. Жилища - столбовые наземные постройки, иногда полуземлянки. Из ремесел наиболее развито гончарное с применением гончарного круга, металлургия и кузнечное дело. Пшеворскую культуру связывают обычно с венедами, иногда предполагая при этом, что она принадлежала славянскому этносу, входившему в состав венедов.

Пражская археологическая культура V/VI - VII/VIII вв. н. э. названа так по лепной керамике без украшений, яйцеобразной формы с плоским дном и слегка отвороченной наружу кромкой, найденной в конце 1930-х гг. под Прагой. Неукрепленные поселения гнездового типа племен пражской керамики состоят из полуземлянок с печами-каменками. Захоронения производились после кремации в урнах на бескурганных могильниках. На востоке встречаются и курганные захоронения.

Различают два типа пражской культуры:

Пражскую культуру считают славянской и прослеживают преемственность ее с позднейшими славянскими культурами. Это, разумеется, не исключает наличия среди носителей пражской археологической культуры неславянских (иногда славянизуемых) элементов.

Суммируя итоги археологических исследований славянства, видный советский археолог В. В. Седов пишет: "Славянские древности V-VII вв. известны на обширной территории Средней и Восточной Европы - от Эльбы на западе до Днепра и Волхова на востоке и от побережья Балтийского моря на севере до Балканского полуострова и Пелопоннеса на юге. Важнейшими этнографическими признаками культуры славян того времени являются лепная глиняная посуда, домостроительство и погребальная обрядность".

С точки зрения археологии, В. В. Седов выделяет три крупные группировки славянства.

Таким образом, археологические данные указывают на некоторые славянские ареалы, однако указания эти не имеют бесспорного характера и нуждаются для своей интерпретации в сравнении с другими данными.